Por Enrique Herrera

No sé qué pasó, pero me desperté siendo una mosca macho parada en la pared. Era la pared del lado sur del cuarto número tres-dos-uno de un hospital del centro.

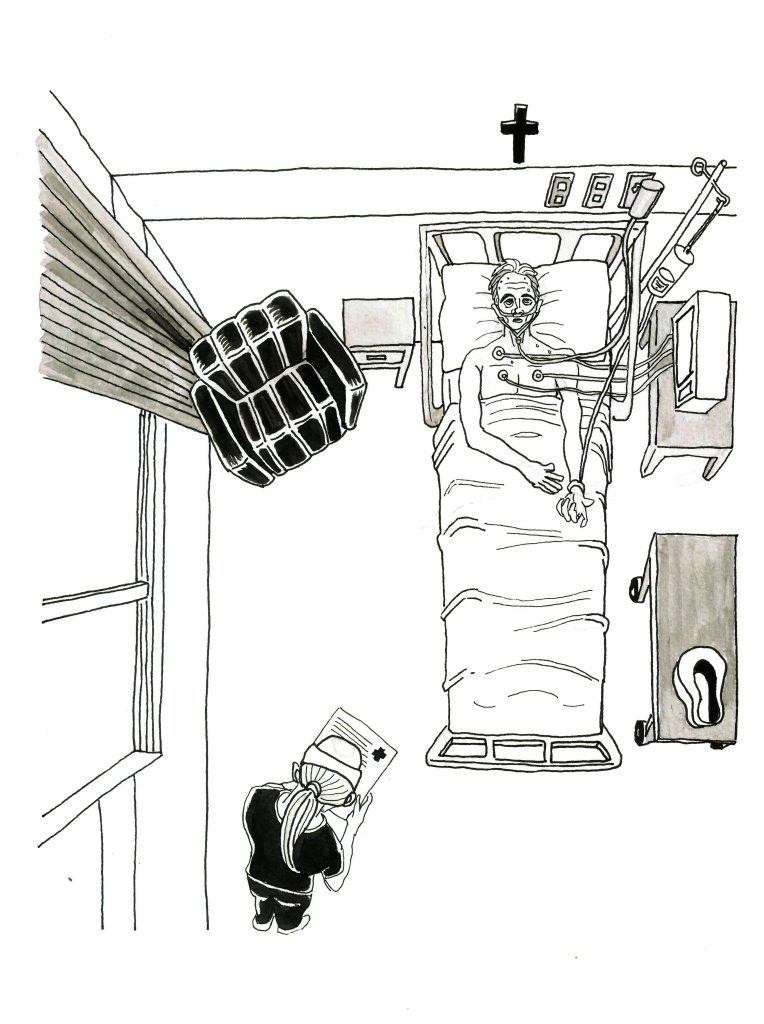

La cama del cuarto descansaba contra la pared oeste y, sobre esa cama rodante, acostado, yacía un señor como de sesenta años, de cabello oscuro, tez morena y sin vello en el pecho. Estaba inmóvil.

Desde la pared de un color gris claro, veía cómo el pecho del señor estaba poblado por electrodos que transmitían información a una computadora y, de esta, a un monitor. Cómo me divertía viendo una multitud de crestas y valles bailando alegremente de un extremo al otro de la pantalla.

Una sonda hería la vena central del brazo izquierdo del paciente, una cánula transparente alimentaba sus fosas nasales con el oxígeno necesario para continuar con vida, y un brazalete de plástico blanco colocado en su muñeca izquierda delataba su nombre: “Ángel Palacios”. Además, ese brazalete contenía un número de serie larguísimo y daba la fecha de nacimiento del señor.

Una enfermera, vestida de negro, entró en la habitación por la puerta ubicada en el centro de la pared del lado norte. Sobre esta puerta, un reloj marcaba las siete de la mañana.

La enfermera comenzó su rutina verificando que todas las conexiones que iban desde el pecho del paciente hasta la computadora estuvieran en orden. Luego, leyó los niveles de los contenedores de suero que colgaban de una alta torre de hierro.

Observó también, cuidadosamente, el monitor en el que yo me divertía, y verificó la temperatura, la presión, el pulso y el porcentaje de oxígeno en la sangre de su paciente. Tomó abundantes notas y las depositó en una carpeta que enterró en un recipiente de plástico ubicado al pie de la cama.

Cuando terminó su rutina, antes de dirigirse hacia la puerta, la enfermera tomó un inodoro que don Ángel había utilizado para satisfacer sus necesidades fisiológicas durante la noche,

A punto de salir, no sé qué se le olvidó, pero se detuvo. Dejó el inodoro en una mesa pequeña que estaba junto a la puerta del lado norte y regresó al pie de la cama. Allí, se puso a revisar nuevamente los contenidos de la carpeta.

Mientras la enfermera estaba ocupada, yo volé hasta el inodoro portátil en busca de mis primeros alimentos del día. Las puntas de mis patitas se alegraron al percibir el primer aroma del conocido manjar.

Al revisar la carpeta, la enfermera identificó un documento allí asentado y lo colocó sobre todos los otros materiales impresos. Luego, ajustó la mitad superior de la cama, como a unos treinta grados partiendo de la horizontal, y arrojó al cesto de basura unas flores rojas que ya lucían negras.

Como yo estaba ocupado atendiendo mis necesidades alimenticias, no me di cuenta de que la enfermera se acercaba. Ya casi sobre mí, me lanzó un gran sopapo con su mano derecha que casi me mata. De hecho, ella creyó que había logrado su cometido. Tratando de asegurarse de mi muerte, me buscó por el piso para rematarme. Pero, por suerte, no me encontró.

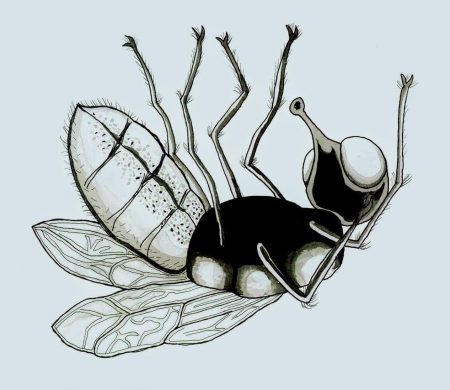

Como pude, utilizando mi alita propulsora izquierda que había sobrevivido al atentado, volé hasta la parte superior del reloj de pared. El área donde aterricé estaba llena de polvo.

Al tirarme el sopapo, la enfermera zarandeó el inodoro, de tal manera que tuvo que ponerse a limpiar la mesita y el piso.

En eso estaba ella cuando un señor joven, como de treinta años, entró al cuarto. Traía un ramo de rosas rojas en su mano derecha y su teléfono móvil en la otra. La enfermera lo interceptó y, con voz de autoridad profesional, le dijo:

—Lo siento, señor, pero mi paciente se encuentra delicado. No está en condiciones de recibir a nadie.

—Lo que pasa, señorita, es que hablé con el doctor, aquí afuera, en el corredor, y me dijo que podía pasar a ver a mi padre por unos minutos. Sé que él no responde, pero quisiera, al menos, sentir sus manos y que él sintiera las mías.

—Bueno, solo por unos minutos. Voy al cuarto de al lado y regreso enseguida.

Ese señor se acercó al lecho de dolor de su padre diciendo: “Soy Rubén, papá”.

Tomó las manos de su padre, se inclinó hacia él y lo besó en la frente. Luego, se puso a recitar unos versos.

No pude deducir lo que Rubén decía porque él hablaba en voz baja.

Posado sobre el reloj, me puse a reparar mi alita derecha. Junté un poco del polvo acumulado sobre el mismo y, con salivita, hice una mezclita que unté con todo cuidado en el área afectada. Esperé un poco, y luego, para verificar que mi curación había dado buenos resultados, volé hasta la frente del paciente, quería saber a qué sabía un paciente inconciente. Nada más llegar, me di cuenta de que tenía una temperatura altísima y temblaba. Quise ir a traerle un poco del remedio que había preparado para mí, pero yo todavía volaba con dificultad y no hubiera podido transportar el ungüento.

Rubén, después de haber declamado los versos a su padre, se puso a ver las múltiples notificaciones que habían entrado a su móvil. Estaba entretenido, a veces sonreía, y ya no sostenía las manos de su progenitor, ni se daba cuenta de la fiebre ni de las convulsiones que su padre sufría.

La enfermera volvió y pidió a Rubén que saliera. Él no quería irse pero, por fin, aceptó salir.

Mientras la enfermera sostenía la puerta esperando a que Rubén atravesara el umbral, otro señor joven, como de la misma edad de Rubén, llegó corriendo hasta la puerta, se detuvo y expuso:

—Señorita, hablé con el doctor. Él me dijo que podía pasar a ver a mi papá por unos minutos.

—¿Quién es usted? —preguntó la enfermera.

—Soy Mario, el hijo mayor del señor Ángel.

—¡Ah, chingá! —exclamó Rubén—. Mire, vamos a la sala de espera para hablar.

Y comenzaron a caminar por el corredor.

Yo todavía no podía volar bien. Mi alita derecha no había sanado completamente. Pero como ya me había interesado el asunto, seguí a Rubén y Mario hasta la sala de espera.

Ambos llegaron a la sala y se dirigieron a sus respectivas familias.

Rubén informó que, aunque habló a su padre y le recitó algunos versos, su papá no respondió. Luego explicó que en el otro grupo reunido en la sala, en la esquina contraria, estaba “un tal Mario, que dice que es el hijo mayor de mi papá”. Todos se mostraron indignados por tal revelación. La madre de Rubén y sus hermanos y hermanas comenzaron a hablar entre ellas y a llorar.

Por su parte, Mario reportó a su madre, hermanos y hermanas que no logró ver a su padre de cerca, que la enfermera lo detuvo a la entrada del cuarto y que solo pudo verlo en la distancia, tendido, sin moverse.

Además de estos dos subgrupos de una misma gran familia, se encontraban en la sala dos señores como de la edad de don Ángel, que iban bien vestidos y tenían tres guitarras.

Yo volaba de un subgrupo familiar a otro, tratando de determinar lo que sucedía.

Me enteré de que, cada primavera, por muchos años, don Ángel se iba de gira al puerto argumentando que en esa época del año escaseaba el trabajo en la ciudad y que, al contrario, en el puerto había mucho trabajo porque llegaban vacacionistas en plan de fiesta solicitando los servicios de tríos que tocaban música romántica para alegrar las noches de calor con la letra y el sonido de bellas canciones.

Pronto me di cuenta de que se trataba de dos grupos de hijos e hijas que don Ángel había procreado y sostenido por más de tres décadas.

Después de tantos lamentos, acusaciones, gritos y sollozos en ambos bandos, surgieron palabras de consternación y reconciliación.

En un dado momento, Rubén dijo, “Ya cálmense todos”. Mario, ahora junto a su medio hermano, agregó, “Sea como sea, es nuestro padre, el padre de todos nosotros”.

Todos los hijos de don Ángel comenzaron a presentarse unos al otros. Se reían de cuanto se parecían físicamente. Comparaban edades y fechas de nacimiento. A veces unos soltaban una modesta carcajada.

Sus madres continuaban sin hablar. Permanecían cabizbajas, sin decir palabra, en sus propias esquinas. Una sollozaba, la otra no.

Aproveché para ir en busca de mis alimentos de media mañana. Pensé que, a esa hora, quedarían algunas migajas regadas del desayuno del paciente.

Volé hasta el cuarto tres-dos-uno. Lo hice con más soltura, con mi alita derecha ya casi completamente sana. Al llegar, vi que don Ángel no había tocado alimento alguno. Todas las viandas continuaban cubiertas con hojas de papel celofán.

Me alarmé cuando vi que las crestas y valles que tanto me habían divertido antes en la pantalla, se habían transformado en líneas horizontales que ya no bailaban. Y apareció en la escena una lucecita roja, intermitente que llamó mi atención.

Volé hasta la nariz del paciente y traté de hacerle cosquillas sin lograr reacción alguna. Me fui hasta uno de sus oídos a zumbarle, a tratar de que se molestara. No me importaba que despertara y me tirara un sopapo. Pero nada, don Ángel no respondió.

Quise apretar la luz de emergencia, pero el botón era enorme y, por más que presioné, no logré empujarlo. Volé desesperado hasta la estación de enfermería. No encontré a nadie. Regresé a ver al paciente. Seguía inmóvil.

Resignado, regresé a reposar encima del reloj empolvado, sin alejar mi vista del paciente. Me sorprendí cuando comencé a pensar en mi papá.

Mi alita derecha salió de su sitio completamente, y yo me sentía mal, muy mal.

La enfermera entró.

Vio que el monitor mostraba solamente líneas horizontales paralelas y, antes de apretar el botón de emergencia, comprobó que las terminales que iban del pecho del paciente a la computadora estuvieran bien conectadas,

Tomó la carpeta del recipiente de plástico al pie de la cama y esperó.

Tres doctores llegaron al cuarto; uno de ellos portaba un equipo resucitador pero, cuando iba a activarlo sobre el paciente, la enfermera lo detuvo y le dijo que la decisión del paciente había sido que no trataran de revivirlo. Le entregó el documento firmado por don Angel. El doctor salió a comunicarle a los familiares y amigos lo acontecido.

No pude regresar a ver qué pasaba en la sala de espera pero, a lo lejos, escuché llantos de dolor. Primero, eran fuertes e inconsolables. Luego, en medio de todos esos lamentos, comencé a escuchar las notas y la letra de una bella canción que a guitarras y voces decía: “Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí, junto a mi cruz, tan solo quiero paz”.

Comencé a llorar. No sé por qué.

Bueno, creo que lloraba porque mi alita derecha había desaparecido y la izquierda no se sentía bien. Tal vez porque con tanto andar volando de allá para acá se cansó. Cuando quise ir a despedirme de don Ángel, allá abajo, ya no lo pude hacer. Tuve que quedarme quieto sobre el reloj.

Él salió; bueno, mejor dicho, lo sacaron en la cama rodante. Yo me despedí de él, “Descanse en paz”.

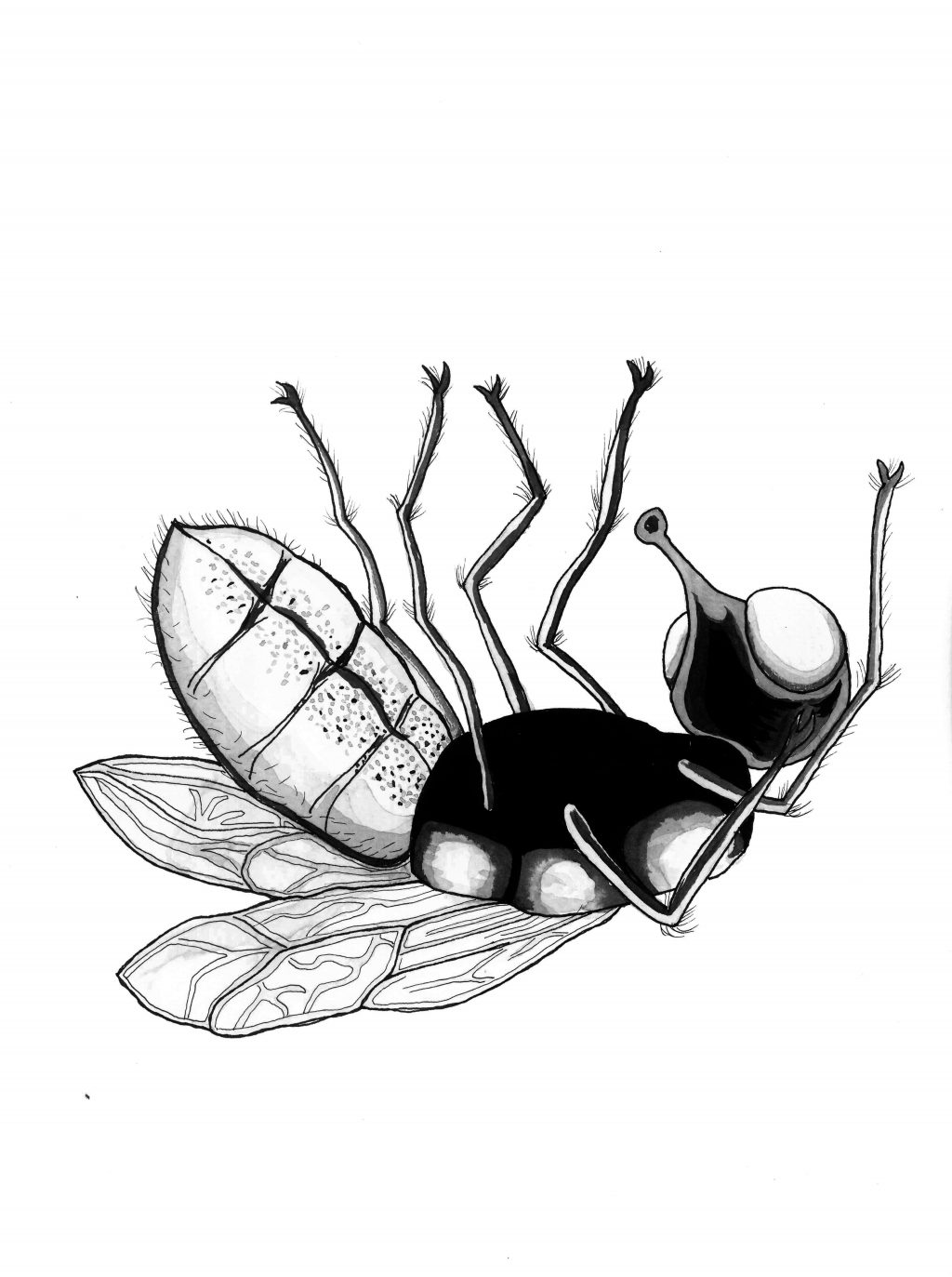

Yo también, cansado de vivir la vida que llevaba, como pude, me volteé, reposé mi espalda sobre el polvito acumulado en la parte alta del reloj y expiré.

*

Enrique Herrera nació en la Ciudad de México el 26 de julio de 1946. Emigró a Estados Unidos en 1969 y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1980. Estudió Ciencias del Comportamiento (Título Asociado, Artes y Humanidades, San José City College) y se licenció en Español y estudios Mexicoamericanos (San José State University). Cuenta, además, con una Maestría en Literatura Hispana por la San José State University y con un Doctorado (PhD, ABD), en Comparative International Education por la University of California, Los Ángeles. En el año 2000 funda Herrera Communications (HC), una empresa dedicada al diseño y realización de estudios sociales y educativos. En HC ejerce como Líder de Investigación y ejecuta estudios en los Estados Unidos, México, Centro América, Ecuador, Venezuela y República Dominicana. Es autor de Vivir soñando, Herrera Communications (2014), Una familia especial, Herrera Communications (2015), Sin papeles: trascendiendo fronteras, Herrera Communications (2016) y La niña de Ranchu Gubiña, Herrera Communications (2017).