Por Leopoldo Lezama

Un terruño lánguido, sin fe, pasto reseco, plantíos, distancia gris, son las palabras que utiliza Juan Carlos Onetti para describir su Santa María, un territorio tan parecido al mundo. Un lugar donde no hay segundas oportunidades, un espejismo concebido por un Dios al que le gusta jugar a los hombrecitos rotos. Ahí los seres humanos se reconfortan en proseguir una batalla desde antes perdida. Al igual que las maderas del muelle, así el alma se pudre con el tedioso paso de las horas; la fe envejece y la imagen que habíamos construido del futuro, se va desdibujando en la superficie enlamada de un cristal a punto de romperse.

En Santa María, como en el mundo, hay proyectos, pero estos no habrán de realizarse; la vida tendrá un sentido pero sólo en la medida en que es parte de la materia rota. Aquí tendremos que buscar refugio, algo que nos cubra de esta tediosa llovizna; alguien a quien mirar a los ojos para reconocer en ellos nuestra figura borrosa, sin más destino posible que ser un elemento en la existencia de otro.

En el universo de Onetti, toda nueva empresa es un impulso en vano, falsamente optimista, y todo empeño resulta ocioso cuando nos damos cuenta de que no participamos del destino; entonces la fatiga se instala en el centro de las fuerzas y nos hace sentir el peso de su atmósfera convaleciente: Atravesando la tarde húmeda y neblinosa, cruzando paisajes solitarios, confusos, que parecían haberse mantenido invariables desde el principio de la mala estación. Así, en este paisaje se advierte un principio fundamental: la vida es un devenir enfermo, una progresión mortífera que nos conduce hacia aquella estación extraviada que es la existencia. Y si existe un refugio no se encuentra en este mundo, porque Dios se entretiene ocultando la tierra prometida. A sus muñequitos de barro les rasgó las piernas y los formó de un miedo profundo, y les dio una sola certeza: que somos parte medular de un gran fracaso, de una escalera rota la cual subiremos llenos de ilusión, sin ver que en algún momento el peldaño faltante nos hará tropezar y caer. Porque en Santa María, como en el mundo, el rayo de sol baja duro y tardío, cuando ya no hay necesidad de que ilumine, cuando ya la oscuridad le ha ganado terreno a la tarde robándole sus formas y colores.

Y en Santa María se ha dejado de pelear; hay la evidencia de la inutilidad de los esfuerzos, y no queda más que aferrarse a la vida como a una raíz seca adherida a una tierra muerta: De modo que es necesario que me esfuerce y me apresure, que corra todos los riesgos de error para cumplir mi pacto con Dios. Y Dios mirará sereno el desvanecimiento del ánimo, el temblor en el pecho, la silenciosa inclinación del rostro. Porque la presencia de los seres humanos no es indispensable para que la vida continúe; la lluvia cae y humedece las calles, el ánimo flota inmóvil, se desliza al ritmo de una pieza que nadie oye: Caminaba por las calles gastadas o recién abiertas… memorizaba calles, esquinas perfectas… Y todo para nada.

¿Y no es acaso la vida un afán que se deshace conforme pretende avanzar?, un astillero, un prostíbulo de segunda categoría que espera el amanecer para perder todo sentido.

Son el odio y el miedo nuestras fuerzas vitales. No hay compasión, la propia persistencia es la prueba de que la vida es una energía maligna, y sólo queda el ordinario registro del declive. Sin embargo, en medio del derrumbe, Onetti encuentra instantes de una belleza que se extiende lejos de nosotros: La lluvia regresaba tímida, emparejaba su rumor, quedó fija como un objeto agregado a la noche. Por eso en Onetti la desintegración sublima, porque ha pasado a formar parte de un espacio poético, de un sitio que se levanta con los pedazos de la materia quebrada: Hubo un silencio y les llegó el rumor del viento, acercándose desde el río, confuso y separado de ellos como un recuerdo, removiendo la tristeza del anochecer.

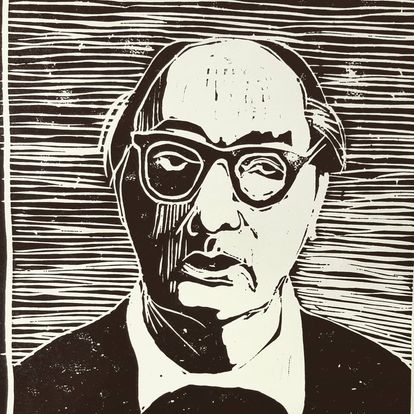

Se dice que Onetti era un sujeto negado a cualquier tipo de empatía. Idea Vilariño ha dicho con resentimiento, que a pesar del profundo amor que sintió por él, nunca llegó a conocerlo, porque el novelista nunca mostró su rostro. “Ni siquiera en sus cartas es capaz de tocar al otro, de comunicarse, de hablar”. No obstante, Juan Carlos Onetti llegó como pocos escritores a los confines del alma humana. A sus pozos más hondos y sus periferias más desoladas.

También el mar sucio puede enternecer con su canto ennegrecido; la vida aún pueden asombrar desde su brillo deshecho. Y Onetti quedará para ofrecernos una rosa humilde con los restos del mundo.

*

Leopoldo Lezama es editor y ensayista.